葬儀における返礼品(種類・内容)

「引き物」と「引き出物」の違い

葬儀で参列者に渡す返礼品は「引き物」とも言います。

ちなみに仏事の場合は「引き物」、慶事の場合は「引き出物」の言い回しを使うのが、正しい方法とされています。

これは同じ様な意味合いの物でも、不幸事と喜び事を区別したという、心理から来ているものと言われていますが、もちろん仏事で「引き出物」という表現を使うことは間違いではありません。

「香典返し」と「会葬御礼」

葬儀の返礼品(引き物)には大きく分けて、二種類のものが存在します。

会葬御礼(会葬返礼品)

文字通り、お通夜や告別式に来ていただいた方に感謝の気持ちを込めて渡すお品物になります。香典持参の有無に関係なく、参列者全員に渡します。

内容は金額や容量が大きくない500円~1,000円程度の品物で、内容は日常生活の中で気軽に消費できるはタオル・ハンカチ・クッキー・お茶・コーヒー・洗剤・石鹸・クオカードなどが一般的です。

基本的には通夜・葬儀(告別式)の両日参列した場合でも、ひとりに対してひとつしか渡しません。

- お菓子・飲み物・洗剤などの「消え物」

- タオル・ハンカチなどの気軽に使える「日用品」

- クオカード・図書カードなどの「金券/商品券」

会葬御礼の品物例

では実際にどんな品物を準備したら良い?品物の内容は?

下記に東京近郊で一般的に使われる会葬御礼の商品を載せておきます。地域により若干異なりますのが、参考にしてください。

香典返し

文字通りお香典をお持ちいただいた方に、感謝の気持ちを込めて渡す返礼品です。お香典に対して渡すものですので、一家族で参列された場合でも、お香典がひとつなら、ひとつしか渡す必要はありません。

「即返し」と「後返し」

ひと昔前までは四十九日の忌明けに、納骨法要終了の報告も兼ねて、お香典の3分の1~半分程度(半返し)を目安に各家に品物を送るのが通例でした。

関西などでは忌明けのことを満中陰と言いますが、香典返しのことを【満中陰のお返し/満中陰志】と呼ぶのはこのためです。

このスタイルを「後返し」と言います。

しかし近年東京近郊では遺族の負担を減らす意味合いからも、当日香典返しを渡してしまう、「即返し」が主流となりつつあります。

高額のお香典に対しては、後日後返しを併用するスタイルとなりますが、ある程度のお香典までは、即返しで終わらせてしまいます。

ちなみに即返しを準備する場合も、高額のお香典を持参する親族用と、それ以外の一般会葬者用の二種類の品物を準備する遺族や地域もあり、様々です。

- お香典ひとつに対して香典返しはひとつ。

- 当日参列できない人のお香典を誰かが預かってきた場合は、お香典の数分の香典返しを持参者に渡す。

- 夫婦・家族連名の場合はひとつ。

- 名字が違うなど友人・知人の連名が予想される場合は、単純に2人分のお香典をひとつにまとめてしまっただけの可能性があるので、必要な個数を直接本人に聞いたほうが良い。

- 「一同」「代表」は基本的にひとつだが、喪主の勤め先などの場合、全員に渡したいという喪主もいるので、遺族に確認したほうが良い。

香典返しの品物例

定番のお茶・海苔・調味料などのセットから、最近人気のスィーツやコーヒーのセットまで以外に多くの香典返しが準備されています。

こちらも基本的には「消え物」ですが、その場で渡す品物なら、ほぼ食べ物と言って過言ではないでしょう。

また好きな商品をカタログの中から選べる、カタログギフトも依然として人気がありますが、「品物は安っぽい」、「あまり良い商品が無い」、などの声をよく耳にするので、あまりお勧めはしません。

スィーツアソート

.jpg)

スィーツ・コーヒー

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

調味料セット

.jpg)

緑茶・海苔・ご飯のお供・うどん・和菓子

.jpg)

2.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

フリーズドライ(味噌汁)

.jpg)

2.jpg)

法律上葬儀は必須なのか?死亡届とは何か?

死亡届を出せば法律的には問題ないの?

葬儀と法律

最近では『お葬式』の定義が曖昧になってきていますが、お葬式を『お通夜』や『告別式』と捉えるならば、法律でお葬式を上げなければならない、などという決まりはありません。

しかし、埋葬スペースの問題や衛生面から、然るべき立場の人間が遺体の火葬をすることが、法律で義務付けられています。

もしあなたが同居する親の遺体をそのまま放置すれば、死体遺棄罪で逮捕されてしまいます。

死亡届の役割

死亡届の提出者は多くの場合、近しい親族となる場合が殆どです。

【祖父・祖母・親・子・孫・兄弟・姉妹・叔父・叔母・甥・姪】

恐らく上記の中の誰かでしょう。

それでは死亡届とはいったい何のために提出するのでしょうか?

その意味は大きく分けて2つあります。

戸籍の抹消(除籍)

死亡すれば戸籍を抹消しなければなりません(除籍)。

死亡届により戸籍が抹消され、その後住民登録なども順次取り消されていきます。

埋火葬許可証の取得

死亡届を提出するもうひとつの理由が、埋火葬許可証の取得です。

当然ながら火葬場は、誰でも彼でも無条件に火葬してくれる訳ではありません。役所の許可が出た遺体のみ火葬が可能です。

役所の許可証が死亡届と引き換えに発行される埋火葬許可証です。

埋火葬許可証とは、文字通り埋葬と火葬の許可証書です。

この埋火葬許可証を指定日(火葬場により異なる)までに火葬場に提出することにより、火葬が可能です。

遺体の火葬は法律で義務付けられており、基本的には死亡届を提出した遺族・親族が行うのが一般的でしょう。

まとめ

まとめると・・・

火葬は法律上義務付けられています。その火葬には役所に死亡届の提出と、埋火葬許可証の取得が必須です。

一方お通夜や告別式をしなければならないという法律は有りません。

つまり遺族・親族には死亡届の提出と火葬までを行うことが求められ、火葬の前に通夜や告別式をすることは個々の自由といったところです。

葬儀に関する法律と身寄りのない人の葬儀 葬儀は必ず行わなければならないものなのか。例えば、家族も親戚もいない天涯孤独の人が亡くなった場合はどうするのですか? 近しい人のお通夜や告別式を行うかどうかは個人の自由であり、法律には[…]

葬儀に関する法律と身寄りのない人の葬儀

近しい人のお通夜や告別式を行うかどうかは個人の自由であり、法律には縛られませんが、衛生面や埋葬面、基本的人権の観点から、遺体の火葬については法律で義務付けられています。

つまり、人種・年齢・性別を問わず、日本国内で亡くなった場合は、海外にでも遺体を空輸しない限りは、何人たりとも火葬の運命を避けることはできません。

放置すれば、死体遺棄罪で逮捕されてしまいます。

しかし、身寄りのいない天涯孤独の人は一体誰が火葬するのでしょうか?

依頼の経路

言うまでもなく実際にこれらの作業を行うのは葬祭業者ですが、葬儀社は誰かからの依頼がなければ動けません。

そして、葬儀社に依頼が来る経路は基本的に以下の5つに分けられます。(身寄りがいない・或いはいないと見なされていた人に限定して話を進めます)

血縁関係者からの依頼

周囲からは天涯孤独の様に見えて、実は過去の繋がりが隠されていることがあります。

30年前に元配偶者に引き取られ生き別れた子供、50年前に家を飛び出したきり会っていない兄弟、存在すら忘れかけていた甥・姪・叔父・叔母などなど。

行政機関は徹底的な洗い出しを行い、火葬を取り仕切ってくれそうな隠れた血縁関係者を探し出します。

生前契約での依頼

後見人を通したり、あるいは直接自分で足を運んで、葬儀社と生前・事前契約を締結している方もいらっしゃいます。死後は病院や施設関係者など、何らかの形で葬儀社に連絡が入り、契約葬儀社が火葬や埋葬を行います。

後見人からの依頼

生前に故人が後見人と死後の在り方について話をしている場合もあれば、一歩進んで葬儀社と生前契約までしてしまう方もいらっしゃいます。

しかし、例えそうしたことが一切なされていなかったとしても、後見人には火葬を執り行う権限と義務が生じます。

第三者からの依頼

あまり多くは有りませんが、稀に第三者からの依頼となる場合もあります。

何かと目をかけていてくれた勤務先の社長、長い付き合いの友人などの第三者から依頼が入る場合も、ゼロではありません。

行政からの依頼

上記の様な依頼者がひとりもいない場合は、最終的に行政が行います。地域を管轄する役所の担当者を通じで、葬儀社に依頼が入ります。葬儀代は税金から葬儀社に支払われることになります。

まとめ

法律で火葬が義務付けられている以上、あなた自身が何も準備をしていなくても、誰かが費用を負担して火葬を執り行わなければなりません。

誰もが避けたい話題ではあることは百も承知ですが、人間は誰でもいつなんどき、あちらの世界に帰るやも知れぬ身。

周囲に迷惑をかけないためにも、元気なうちに『万が一』の時のことは、しっかり考え、対策を立てておくことが大切です。

葬儀の豪華な料理についての質問・疑問

もちろん、(そうそうあることじゃないから)奮発しちゃえー!

などという理由で豪華な食事をしているわけではありません。

そこにはきちんとした意味が存在します。

最近では近しい人だけを集めた家族葬が増え、食事を一切用意しない遺族も増加傾向にありますが、食事に込められた意味だけは、きちんとした理解しておきましょう。

それを踏まえたうえで、食事を出すか出さないかの最終判断をされたほうがよろしいかと思います。

葬儀の食事の意味については、下記の記事を参考にしてみてください。

【徹底解説】葬儀の料理

精進落としの本膳(懐石膳) 告別式の後に食べる「精進落としの本膳」 そんな精進落としの料理に関する基礎知識(食べる時の大切な心得・意味・喪主挨拶・席順)等をご紹介します。 葬儀も一段落したから、美味しいもでも食べて皆を労おう[…]

精進落としの意味

火葬中や火葬後に食べる食事を、【精進落とし】、お通夜に振る舞う料理を【通夜振る舞い】と言います。葬儀の料理に関する意味については、下記の記事を参考にしてください。

【徹底解説】葬儀の料理

精進落としの本膳(懐石膳) 告別式の後に食べる「精進落としの本膳」 そんな精進落としの料理に関する基礎知識(食べる時の大切な心得・意味・喪主挨拶・席順)等をご紹介します。 葬儀も一段落したから、美味しいもでも食べて皆を労おう[…]

日本人は真面目で他人を思いやることの出来る、心優しき民族だ。

最近日本に観光でやってきた中国人などから、自国民との民度の違いに感激した!という記事をよく目にする。

『思いやりの日本人』

そんな日本人の素晴らしい国民性を感じられたひとコマ。

この数日間、立て続けに入った葬儀のこなす為、通常なら2~3人で対応する葬儀を1人でこなし、ようやく一段落付けたところ。

まずは腹ごしらえと、近所の某ラーメン店にお邪魔した時のこと。

年配の夫婦二人で切り盛りしているそのお店は、地元でも美味しいと有名な繁盛店。お昼時ということもあり、大勢の人で溢れていた。

食券を買って、券売機の隣にあるセルフサービスの水を取ろうとしたが、グラスが無い。接客担当の奥さんにその事を告げると、「すぐにグラスを用意します」とのこと。

取り敢えずカウンターに腰掛けて、暫し待つことに。

その後少しして、奥さんが新しいグラスを追加。早速水を取りに行くことに。

すると同じくグラス待ちで、右隣に座っていた女性が、何と自分の分を取りに行くついでに、私の分まで持って来てくれたではないか!

素敵すぎるぜ、お姉さん!

全く予期せぬ好意に、思わず感激!

その後注文したラーメンが到着。カウンターに置いてあったレンゲ入れから、最後の 一本を手に取り、スープから頂くことに。

数分後、左隣に座っていた初老の男性客が食べ終わり、退店。

奥さんが片付けやすいように、器をカウンターの一段高い位置に置き、その横に空になったレンゲ入れを 置いて一言。

「レンゲ無くなっちゃったんで、入れといてください」

そう言い残して、にこやかに去って行った。

自分はもう食べ終わってしまったというのに。 次の人のことを思いやっての、心憎いばかりの気遣い!

眩しすぎるぜ、お父さん!

お父さんに続いて何人かが帰った為、テーブル席がひとつと、その他に飛び飛びのカウンター席が4席空いた。

長蛇の列の最初は高校生らしき男女3人、続いて小学生くらいの男の子を連れた夫婦人組。

当然テーブル席に、高校生達が案内された。

すると先頭の高校生が後ろの2人に一言。

「俺ら席は別々でも構わないけど、後ろの親子は続きの席じゃないとマズイだろ?3席続きでは、なかなか空かないから、テーブル席は後ろの親子に譲るぞ」

当然とばかりに頷く2人。

「有難うございます!」と頭を下げる両親に、「別にお礼を言われるようなことでもないっす」と サラリと言ってのけた後、さっそうと店の奥に歩いていく高校生3人組。

惚れてまうやろー!高校生諸君!

片付けやすいように、カウンターの上段に器を乗せ、お礼を言って出て行く他のお客さん達を見ながら、日本人の持つ国民性の素晴らしさを、改めて実感。

普段も美味しいラーメンが、何倍にも美味しく感じられた。

いや~改めて考えてみると、日本人は本当に素晴らしい人間ばかりですよね。

心が痛む事件が多く、日本人も随分今日こになってきたなんて言われる今日この頃ですが、このラーメン屋のお客さん達を見ている限り、日本もまだまだ捨てたもじゃない!

そんなふうに感じられ、この日本に生まれたことを、とても誇りに思った瞬間だった。

そんなことを考えていると、けたたましく携帯が鳴る。

急いで出てみると社長からだ。

「おい、色即是空!どこで油売ってんだ!?病院からご遺体の引き取りが入ったんで、今日の通夜、急遽君に任せるから!すぐに戻ってこい!」

「えっ!?ちょっ、ちょっと待ってくださいよ。このままじゃこっちが死んじゃ・・・」

ガチャ!ツーッ、ツーッ・・・

前言撤回!良い人間もいれば、悪い人間もいる!

ようやく少し落ち着いた。

周囲には請求書を作ると嘘をついて、PCに向かい、ブログに怒りをぶつけている訳である。

何かと生きづらい世の中だ。

とあるご住職が教えてくれた言葉は、そんな時代だからこそ大切にしたい言葉。

それでなくてもストレスの多い社会。

生き抜く為には、敢えて息を抜き、自然の声に耳を傾けたり、のんびりと時の流れに身を任せてみるのもいいのではないだろうか?

思いもよらない素敵な言葉を頂いたご住職に感謝。

もっともあなたの息子(若住職)は、Every Day 息を抜きっぱなしと、巷で評判なのが気になるところですが・・・

っ?

どうしてあいつはああもグウタラなのかって?

それは・・・

『血は争えない』

ってことでしょうね!!!

日本刀型雨傘「戦国サムライアンブレラ」

感覚的には先日梅雨が終わったばかりのような気がするが、世間はもうとっくに【秋の長雨】の季節。

そろそろビニール傘を買っては無くし、無くしては買っての生活からおさらばすべく、愛着の湧きそうな傘をネットで探してみた。

その結果発見したのが・・・

ジャンプ式の日本刀型雨傘「戦国サムライアンブレラ」

カッコイイ!

で、即買。

でもついつい一目惚れで買ってしまったは良いけれど・・・

冷静になって考えたら、これ結構目立つよね・・・って話。

葬儀屋なんで喪服着て刀持ってたら、もはやそれは「ちょっとした殺し屋」だよ!

ここはいっそ侍の格好でもすればいいんだろうけど、ハロウィンでもないのにそんな格好してたら、メイプル超合金のカズレーザーと同類くらいヤバい・・・

拙者(せっしゃ)としたことが、こいつはちぃとばかし迂闊だったでござる。

う~ん、もっと目立たず、闇に溶け込むような服装ってないもんですかね・・・

そんな都合のいい格好あるわけな・・・

いや、待てよ!

ある!ひとつだけ・・・ある!

刀を持っていても違和感がなく、なおかつ目立たないために生まれたような服装が!!!

て、天才だ!!!

力強い!

全くもって力強い発想だ!!!

ってことで慌てて追加注文。

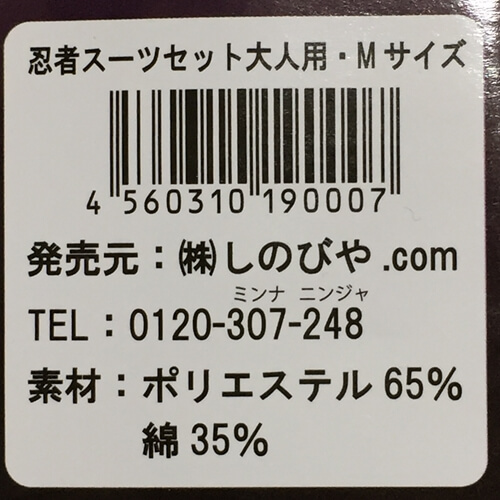

しっかりとした作りが好評の、本格忍者スーツセット!

まさに本格的!!!

よっ、クールジャパン!

発売元は株式会社しのびや

電話番号が0120-307-248(フリーダイヤル ミンナ ニンジャ)

どうやったら「ゼロ」が「ン」と読めるのかが気になって枕を高くして眠れそうにないが、そこは大人の優しさで黙っておいてあげよう。今回だけだぞ。

それより素材の65%がポリエステルってのが気になる。

まさかの石油繊維。

忍び装束は「麻」とか「綿」とか天然素材じゃないのかよ・・・

服部半蔵に見つかったら、絶対怒られるよ。

まぁ、そうは言っても買ってしまった以上は、半蔵さんに見つかんないように気を付けるしかあるまい。

ってことで早速試着!

思ったとおり!!

違和感ゼロ!

この格好で自然にギロッポン(死語)のスタバで、お茶が飲めちゃうレベルだ!

キャラメルマキアート!

いやいや、道端に職業欄が転がってたらすかさず【忍者】って書いてしまうくらい、違和感がない!

て、天才だ!!!

マックの店員「ニンジャ ワン プリーズ」

おぎやはぎ「忍者ですけど、何か!?」

テンションが上がりすぎて、自分で書いてて、全く意味わからなくなってきたので、この辺でお開きにさせていただだくが、これから生まれは「伊賀の里」、祖先は「服部半蔵」ってことにしておこう!

いや~何はともあれこれで雨の季節も楽しく乗り切れること間違いなしですよ!

「戦国傘が欲しいけど、目立つよな~」って諦めてた全国128万6293人の老若男女の皆さん!

諦める必要はございません!

是非忍者スーツと戦国傘で、思う存分【日本の雨季】を満喫してみてください!

ってなわけでー、

梅雨よ!

秋の長雨よ!!

まとめてかかって恋!!!

持国天・増長天・広目天・多聞天

葬儀で一日中練馬区にある長命寺にいたので、時間とともに変化する四天王を撮ってみました。

かなり巨大で見ごたえがるので、機会があれば是非行ってみてください!

朝日の広目天

この投稿をInstagramで見る

広目天(梵名ヴィルーパークシャ)は、仏教における天部の仏神。持国天・増長天・多聞天と共に四天王の一尊に数えられる。

ヴィルーパークシャとは本来サンスクリット語で「種々の眼をした者」あるいは「不格好な眼をした者」という意味だが、「尋常でない眼、特殊な力を持った眼」さらに千里眼と拡大解釈され、広目と訳された。

西方を護る守護神として造像されることが多い。仏堂内では本尊の向かって左後方に安置するのが原則である。

白日の多聞天

この投稿をInstagramで見る

多聞天(別名【毘沙門天】)

毘沙門天(梵名ヴァイシュラヴァナ)は、仏教における天部の仏神(武神)。

単体の場合は毘沙門天、持国天・増長天・広目天と共に四天王の一尊に数えられる場合は、多聞天として表わされる。

毘沙門という表記は、ヴァイシュラヴァナを中国で音写したものであるが「よく聞く所の者」という意味にも解釈できるため、多聞天(たもんてん)とも訳された。

元来はインドの財神クベーラだが、仏教に取り入れられてからは、北方を守る守護神。

西日の持国天

この投稿をInstagramで見る

持国天(梵名ドゥリタラーシュトラ )は、仏教における天部の仏神。

「国を支える者」という意味を持ち、本来はインド神話に登場する雷神インドラ(帝釈天)の配下で、後に仏教に守護神として取り入れられた。

東方を護る守護神として造像される場合が多く、仏堂内部では本尊の向かって右手前に安置されるのが原則である。

月明かりの増長天

この投稿をInstagramで見る

増長天(梵名ヴィルーダカ )はは、仏教における天部の仏神。

「成長、増大した者」という意味を持ち、本来はインド神話に登場する雷神インドラ(帝釈天)の配下で、後に仏教に守護神として取り入れられた。

南方を護る守護神として造像される場合が多い。仏堂では本尊の向かって左手前に安置するのが原則である。

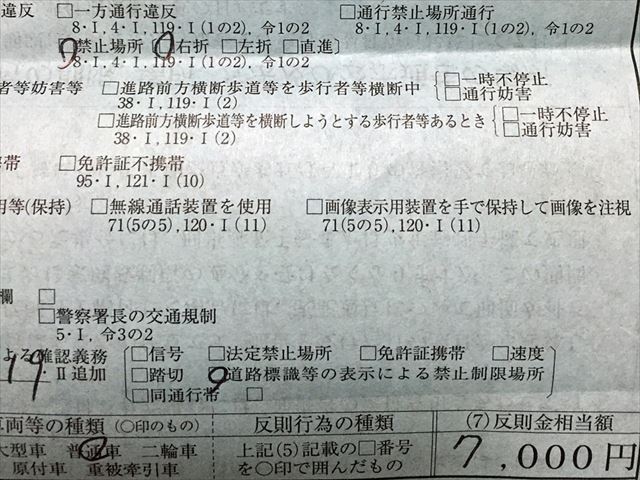

私は迷っていた・・・

このまま直進すべきか、信号を左折すべきか。

普段なら十中八九直進するのだが、その日はどうしてそうしようと思ったのか、今考えてみても良く分からない。兎に角私は左折することにした。

ウインカーを出して、ハンドルを左に切る。

瞬間的にハンドルを立て直し、直進に切り替えようとする。

ラッキー!

普段は交通量の少ない裏道のこと。多少自分勝手な運転をしても、他の車に迷惑をかけることもない。後方に後続車がいないことを確認して、再び左折に切り替える。

50mほど走って、青に変わったばかりの「魔の信号」に差し掛かる。

右折の方が近道なのだが、普段トラックや大型の霊柩車を運転することがほとんどで、全長の長い車は兎に角曲がり辛いため、右折などという選択肢はない。

そしてもうひとつ右折できない決定的な理由があるのだが・・・

ウー、ウー、ウー

突然不気味な音が鳴り響き、赤色灯で目がチカチカする!

すぐさま2人の警察官が駆け寄ってきた。

理由は分かっていたが、わざとらしく聞いてみた。

右折禁止

いや〜それにしても何ですかね〜。

そう、その日は私は捕まる運命にあったのさ!ハハッ。

ってか右左折禁止ってほんっとに分かり辛い。そんなにダメなら、アンパンマン号の顔くらいどデカイ標識でもブッ立ててくれれば良いのに!

罰金は払いますよ!払いますけど!

そもそも右折すると事故とか渋滞とか・・・あれこれ問題がるから、その場所が右折禁止になってるわけですよ。

だったらその交差点に立って、右折しようとする車を制止して直進か左折させるのが、本来の警察の仕事じゃありませんか❓❕

間違っても右折した可哀想な葬儀屋から罰金と免許の点数を取り上げるのが、警察の仕事じゃないでしょーが!

ってあれこれ文句言ってみたところで、完全に負け犬の遠吠え以外のなにものでもないんですけどね。

警察もノルマがあると言われ、しっかりと罰金が国家予算に組み込まれているのが、現在の日本国という場所ですよ。

今の日本の警察に「正論」を吐いたところで、どうにかなるものじゃございませんけどね・・・

ってお前が言うな!

ですね・・・